住友ゴムグループは、社会や環境と共存しながら持続的に事業を行うことに重点を置き、全社戦略実現に向けての大きな原動力、加速力を獲得すべく、2020年12月に新企業理念体系「Our Philosophy」を制定し、私たちの存在意義=Purposeを「未来をひらくイノベーションで最高の安心とヨロコビをつくる。」と定めました。Purposeをあらゆる意思決定の拠り所、行動の起点とすることで、経済的価値のみならず社会的価値の向上に取り組み、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

当社グループは、企業理念体系「Our Philosophy」を実現するため、バリューチェーン全体のリスクと機会を踏まえてマテリアリティを特定しています。特定されたマテリアリティのなかでも、「気候変動」「生物多様性」「循環型経済」は相互に深く関連しており、独立した対応ではなく統合的にアプローチすることが重要と考え、取り組みを行っています。当社グループは2021年6月にTCFD(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明しました。また、2024年1月にTNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:自然関連財務情報開示タスクフォース)の提言に基づいて情報開示を行う意思をコミットし、「TNFD Adopters」に登録しました。2024年1月にスイス・ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)において早期採用者(Early Adopter)として公表されています。当社グループは、TCFD提言、TNFD提言に基づき事業活動における気候および自然関連の依存と影響の分析を行い、また、気候および自然関連のリスクと機会について情報開示を進めています。

当社グループではサステナビリティ経営推進本部を中心に、経営トップをはじめとした各部門と連携を図りながら、気候変動・自然関連課題の取組みを統合的に進めています。サステナビリティ経営を推進するにあたり、サステナビリティ統括役員を委員長、各部門担当役員を委員とする「サステナビリティ推進委員会」を年2回開催し、全社方針の徹底、重要課題の進捗確認等を実施しています。同委員会の報告・審議事項は取締役会へ報告されており、自然関連課題を含むサステナビリティ課題について取締役会による監督を行っています。

サステナビリティ推進委員会の委員長を務めるサステナビリティ統括役員は、気候変動・生物多様性を含む自然関連課題の責任者となっています。サステナビリティ推進委員会では社長も審議に参加し、承認したものを当社グループの方針としています。

部門横断の組織で活動する必要のあるテーマについては、サステナビリティ推進委員会のワーキンググループとして部会を設置し、気候変動に関してはカーボンニュートラル部会、生物多様性・自然関連課題については生物多様性部会で活動を推進しています。各部会は主管部門と参画部門で構成され、活動の企画・目標設定、実行計画の承認、計画の進捗管理を行い、サステナビリティ推進委員会への報告、経営層への報告等を行います。

同委員会における経営層によるモニタリングやレビューを通じてサステナビリティの取り組みを継続して強化し、持続的成長を支える強固な経営基盤を構築することで持続可能な社会の実現への貢献を目指しています。また当社グループでは、非財務目標の達成を後押しする仕組みとしてサステナビリティ経営への貢献度を役員報酬に連動させる制度を導入しています。

世界的なモビリティ産業の発展によってタイヤの需要拡大が予想され、主原料である天然ゴムの需要もさらに高まっていくと考えられます。これに伴い、天然ゴム生産地での森林伐採などの生態系・生物多様性への影響、人権や労働者の権利問題の発生が懸念されています。また、気候変動に伴う労働環境の悪化や災害などにより人権リスクが発生する可能性も指摘されています。

当社グループはタイヤメーカーとしてこれらの問題を抑制し、サプライチェーン全体、特に脆弱性の高い天然ゴムのサプライチェーンが持続可能な産業となるべく改善に向けてさまざまな取り組みを行っています。

当社グループでは2023年12月に「住友ゴムグループ人権方針」を策定しました。本方針は、「世界人権宣言」や「OECD 多国籍企業行動指針」、国際労働機関(ILO)の各種条約及び国連グローバル・コンパクトの10原則に基づき、取締役会に諮ったうえで制定されています。本方針は当社グループの人権尊重の考え方を具体的に定めるものであり、グループ内のすべての人権尊重に関する規定・ガイドラインの最上位方針となります。本方針において、当社グループは関連するすべてのステークホルダーの人権を尊重し、全てのビジネスパートナーに対しても本方針を支持することを期待し、サプライヤーに対しては本方針の理解及び遵守を期待することを示しています。

天然ゴム生産地域での森林破壊による環境問題や、労働環境における人権問題などに対する取り組みを加速するため、2021年8月にGPSNR(Global Platform for Sustainable Natural Rubber:持続可能な天然ゴムのためのグローバルプラットフォーム)を参考に、住友ゴムグループ「持続可能な天然ゴム(SNR)方針」に反映しました。この方針に沿って、サプライチェーン上の皆様と連携した取り組みを積極的に推進し、天然ゴムの持続可能な調達を目指しています。

当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす恐れのある品質、法律、環境、与信、事故、災害等の経営リスクについては、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規定に基づき、それぞれの担当部署および各子会社において事前にリスク分析、対応策を検討し、当社の経営会議等で審議しています。

当社グループ横断的なリスクについては、当社管理部門の各部が、それぞれの所管業務に応じ関連部署および各子会社と連携しながら、グループ全社としての対応を行います。リスク管理委員会は、グループ全体のリスク管理活動を統括し、リスク管理体制が有効に機能しているか適宜調査・確認します。グループにおいて重大なリスクが顕在化し、または顕在化が予想される場合には、危機管理規定に基づき、当社社長が危機管理本部を設置します。

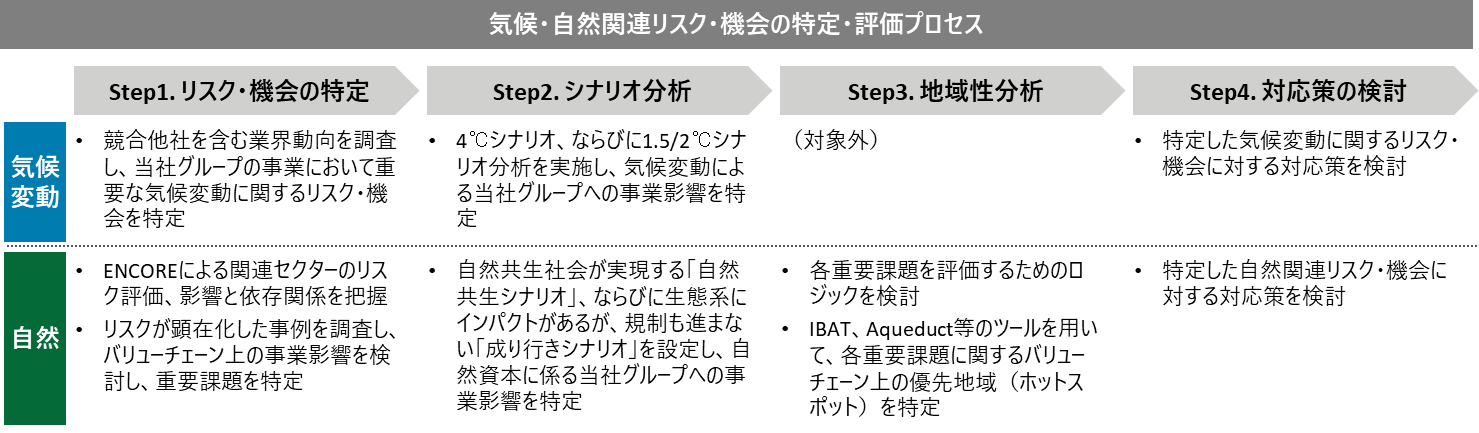

当社グループでは、大きく4ステップに分けて気候・自然に関する事業リスク・機会の評価を実施しました。

ステップ1では、同業他社を含む業界動向調査やリスク事例調査、リスク評価ツールを活用した分析等に基づき、当社グループにおいて重要な気候変動および自然関連のリスク・機会を特定しています。ステップ2では、気候変動・自然それぞれでシナリオを設定して当社グループの事業に及ぼす事業影響を評価ました。ステップ3は自然関連リスク・機会のみを対象としており、IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool)やAqueduct(アキダクト)等の公開ツールを用いて地域性分析を実施し、周辺に保全上重要な生態系があり、今後優先的に取り組みを検討すべき場所であるホットスポットを特定しました。ステップ4でリスク・機会への対応策を検討しました。

社長が委員長を務めるリスク管理委員会を年2回開催し、リスク管理活動の監督、リスク管理システムの有効性の確認を行っています。気候変動リスクに関連する経営上のさまざまなリスクについては、関連部署およびサステナビリティ推進委員会で分析・対策を検討し、リスク管理委員会および取締役会において報告・議論しています。また、気候変動に伴うリスクは、パリ協定や科学的根拠に基づく目標など、外部環境の変化を考慮し、年に1回評価を見直しています。また、リスク管理委員会が評価および管理するリスクには自然関連リスクが含まれており、全社リスク分析調査の結果を元に重要リスクと評価された場合は、同委員会にて管理対象として取り扱われます。

また当社グループのサステナビリティ推進委員会は、環境活動を推進する責任を担っており、環境マネジメントシステムの管理を行っています。同委員会での決定事項は、取締役会および関連部門に報告され、今後の目標設定や方針に反映されています。気候変動・生物多様性を含む自然関連リスクの管理状況はサステナビリティ推進委員会で定期的かつ継続的に報告され、必要に応じて管理手法等に関する審議を行うこととしています。

気候変動の拡大や生物多様性の損失をはじめとする社会課題が大きく変化するなか、当社グループが社会とともに持続的成長を続けるためには、2050年を見越した長期視点での方針が必要です。当社グループは2021年8月に「はずむ未来チャレンジ2050」を策定し、目標に向けて取り組みを進めています。

気候変動や自然資本に関連して発生し得る当社グループの事業に及ぼす影響として、世界各国の脱炭素・ネイチャーポジティブに対する規制や制度への対応費用の発生が見込まれ、当社グループの財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、気温上昇や生態系サービスの劣化に伴う洪水等の災害の発生や被害の拡大による生産設備への損害、主要な原材料である天然ゴムの収穫不良による価格高騰をはじめとした原材料調達への影響、降雪量の減少によるスタッドレスタイヤの需要減少などが発生することも考えられます。

気候変動の緩和やネイチャーポジティブに貢献するため、当社グループは2050年までの目標として、自社操業段階のカーボンニュートラルの達成やサステナブル原材料(バイオマス原材料および、リサイクル原材料)比率100%を掲げ、各種取り組みを行っています。その他にも低燃費タイヤなどの環境配慮型商品や、センシング技術を使った低圧走行防止・環境配慮サービスの開発促進をはじめ、環境に配慮した調達、物流、製造などライフサイクル全体においてグループを挙げてさまざまな施策を実施しています。また、CASE/MaaSの普及による次世代タイヤの需要増加、環境負荷低減を考慮したタイヤや低燃費タイヤの需要拡大など、気候変動が進展した場合に見込まれる商品需要についても対応できるようにしていきます。そのうえで、気候変動や自然資本が当社グループの事業に与える影響について財務的評価を継続的に実施しています。

TCFD・TNFDにおける自然関連リスク・機会分類を参照し、各リスク・機会が事業に与えうる影響を検討しました。

| リスク分類 | 組織にとっての 事業リスク |

関連課題 | 組織の事業に 及ぼしうる影響 |

時間軸 | 主な対応策 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行 リスク |

政策・ 法律 |

既存製品・サービスに対する規制の導入・強化 | 気候・自然 |

|

短期-中期 |

|

| CO2排出削減要求の拡大 | 気候 |

|

中期 |

|

||

| 市場 | 原材料価格の上昇 消費者行動の変化 |

気候・自然 |

|

短期-中期 |

|

|

| 気候 |

|

中期 |

|

|||

| 製造拠点のエネルギーコストの増加 | 気候 |

|

中期 |

|

||

| 技術 | 環境負荷の低い技術の開発・普及、既存製品からの転換 | 気候・自然 |

|

短期-中期 |

|

|

| 評判 | 脱炭素・ネイチャーポジティブへの関心の高まりによるステークホルダーからの否定的なフィードバック | 気候・自然 |

|

短期-中期 |

|

|

| 訴訟 | 法規制および判例の進展による賠償責任の発生 | 気候・自然 |

|

短期-中期 |

|

|

| 物理的 リスク |

急性 | 自然災害の 頻発・激甚化 |

気候・自然 |

|

短期-中期 |

|

| 慢性 | 気候変動に伴う 天候不順 |

気候 |

|

中期 |

|

|

| 気候変動に伴う 気温上昇 |

気候 |

|

中期 |

|

||

※TRWP:Tire and Road Wear Particles(タイヤ・路面摩耗粉塵)

| 機会分類 | 組織にとっての 事業機会 |

関連課題 | 組織の事業に 及ぼしうる影響 |

時間軸 | 主な対応策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 資源効率 | 効率化ソリューションの普及 | 気候・自然 |

|

中期-長期 |

|

| 市場 | 気候・自然関連ビジネスへの参入 | 気候・自然 |

|

中期-長期 |

|

| 製品・サービス | 自然の保護・管理・再生および脱炭素に資する製品・サービスの創出による差別化 | 気候・自然 |

|

中期-長期 |

|

| 評判 | 消費者・社会からの評価投資家からの評価 | 気候・自然 |

|

中期-長期 |

|

| エネルギー源 | 低排出量エネルギー源の使用 | 気候 |

|

- |

|

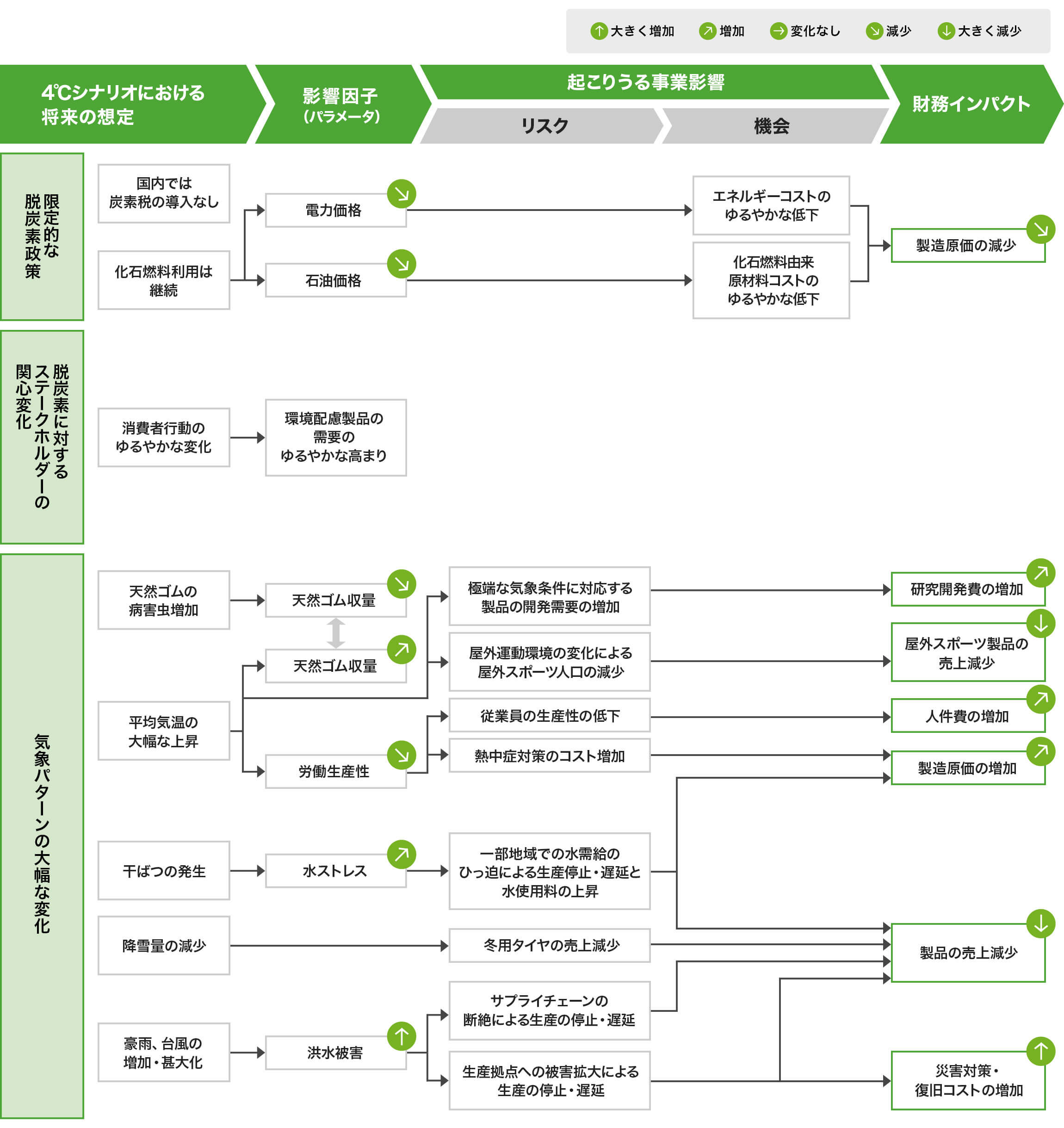

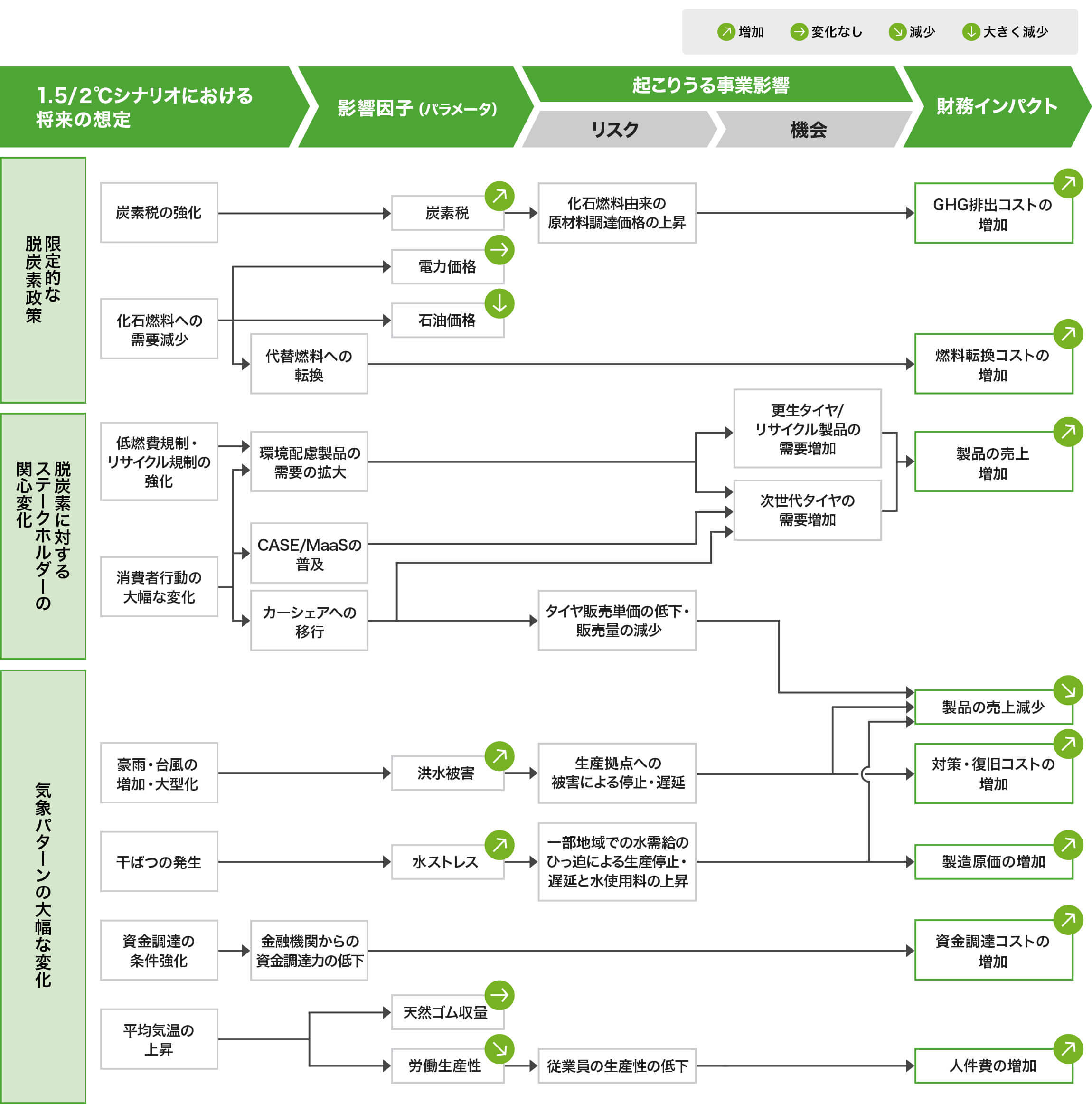

気候変動は当社グループのマテリアリティの1つであり、より詳細なリスクの把握を行うためにシナリオ分析を実施しています。2024年には4℃、1.5/2℃シナリオに基づき事業影響を把握したうえで、気候関連リスク・機会への対応策を再度整理しました。また生物多様性についてもマテリアリティとして認識していることから、自然資本についてもシナリオ分析を行いました。当社グループにとって特に重要度の高いコモディティである天然ゴムを対象に自然共生シナリオと成り行きシナリオの2つのシナリオを設定し、事業影響を評価しました。

気候シナリオ・自然シナリオは成熟度や構成要素が異なる点もありますが、物理的リスクがより大きい「4℃シナリオ」と「成り行きシナリオ」、移行リスクがより大きい「1.5/2℃シナリオ」と「自然共生シナリオ」で基本的な前提を共有しています。

| シナリオ | 概要 | 主な参照シナリオ |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ |

|

|

| 1.5℃/2℃シナリオ |

|

|

| シナリオ | 概要 |

|---|---|

| 成り行きシナリオ |

|

| 自然共生シナリオ |

|

4℃・成り行きシナリオでは、社会全体が自然を軽視し限定的な脱炭素・ネイチャーポジティブ政策が選択されることで、物理的リスクが顕在化することが予想されます。平均気温の大幅な上昇や生態系サービスの大幅な劣化により、豪雨や洪水などの極端な自然災害が増加すると共に、気温上昇による労働環境の悪化が予測されます。また、水ストレスの増加により、生産活動に影響を及ぼす水資源の不足が懸念されます。

当社グループへの財務的な影響として、グリーンインフラの劣化や異常気象の激甚化により、事業停止に伴う売上の減少や、対策・復旧コストの増加、サプライチェーン断絶による生産停止等のリスクが予測されます。また、生態系サービスの大幅な劣化や平均気温の大幅な上昇が天然ゴム収量や小農家・加工場の労働生産性に影響を与える可能性があり、天然ゴム価格の上昇が懸念されます。また慢性的なかつ大幅な気温上昇は、天然ゴム収量や生産地の変化に伴う調達コストの増加や労働環境の悪化による生産性の低下、冬用タイヤや屋外スポーツ商品の需要減少を引き起こす可能性があります。

一方、顧客や金融機関、地域社会等といったステークホルダーの脱炭素、ネイチャーポジティブへの関心の高まりは緩やかになると予想されるため、ステークホルダー要求に関するリスクは軽微なものになると考えられます。しかしながら、環境NGOから周辺生態系や先住民族等の地域住民への悪影響に対して批判されるリスクは依然として残っているため、レピュテーション低下や訴訟による賠償金の発生が考えられます。

政策については、既に導入が検討されている森林破壊防止に関する法規制等といったネイチャーポジティブに関連する法規制は拡大しないと予測され、成り行きシナリオにおいて法規制リスクは限定的になると予測されます。

自然共生の考え方が社会的な意識に浸透し、脱炭素化やネイチャーポジティブの取り組みが進展する世界を想定する1.5/2℃・自然共生シナリオでは、GHG排出に対する課税やEUDR等の規制の強化が進むことで、設備投資の必要性やサプライチェーンの再構築、代替原料の研究開発コストの増加、エネルギーコストの増加といった移行リスクが顕在化することが予想されます。 一方で、環境への配慮が進む中で、環境に優しい製品やサービスへの需要が高まり、関連する技術やソリューションに新たなビジネスチャンスが拡大すると見込まれます。

政策では、既存製品・サービスに対する規制強化や、GHG排出削減要請の拡大、森林破壊防止やプランテーション開発の制限等といった脱炭素・ネイチャーポジティブ実現に向けた法規制導入が拡大し、法規制対応コストの発生や法規制に対応した製品の開発・製造やトレーサビリティが確保された天然ゴム需要の増加に伴う原材料価格上昇等のリスクが予測されます。

また、顧客や地域社会における脱炭素・ネイチャーポジティブへの関心の高まりにより、環境配慮製品の需要増加等といった消費者行動の大幅な変化への対応が求められると考えられます。加えて、周辺生態系や先住民族等への悪影響に対する環境NGOや市民団体からの批判は苛烈になると想定され、レピュテーション低下や訴訟による賠償金の発生リスクが高まると考えられます。さらに、金融機関の投融資判断基準に脱炭素・ネイチャーポジティブの要素が組み込まれることも想定され、資金調達力の低下が懸念されます。

一方、生態系サービスや気象パターンの変化は限定的であると予測されることから、自然環境の変化に伴う天然ゴムをはじめとする原材料の供給量及び価格や自然災害による直接操業への影響は軽微なものになると考えられます。

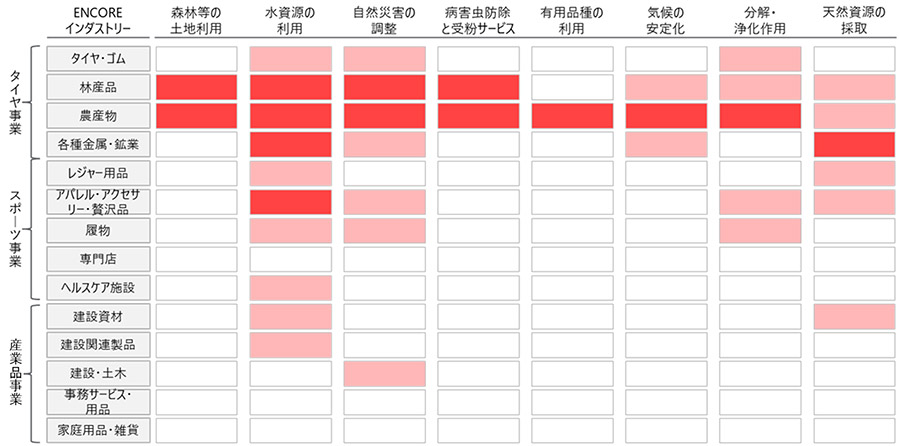

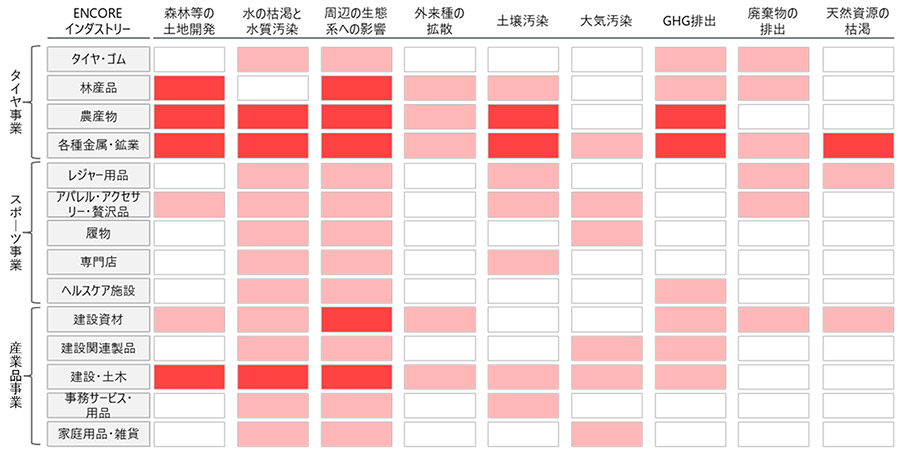

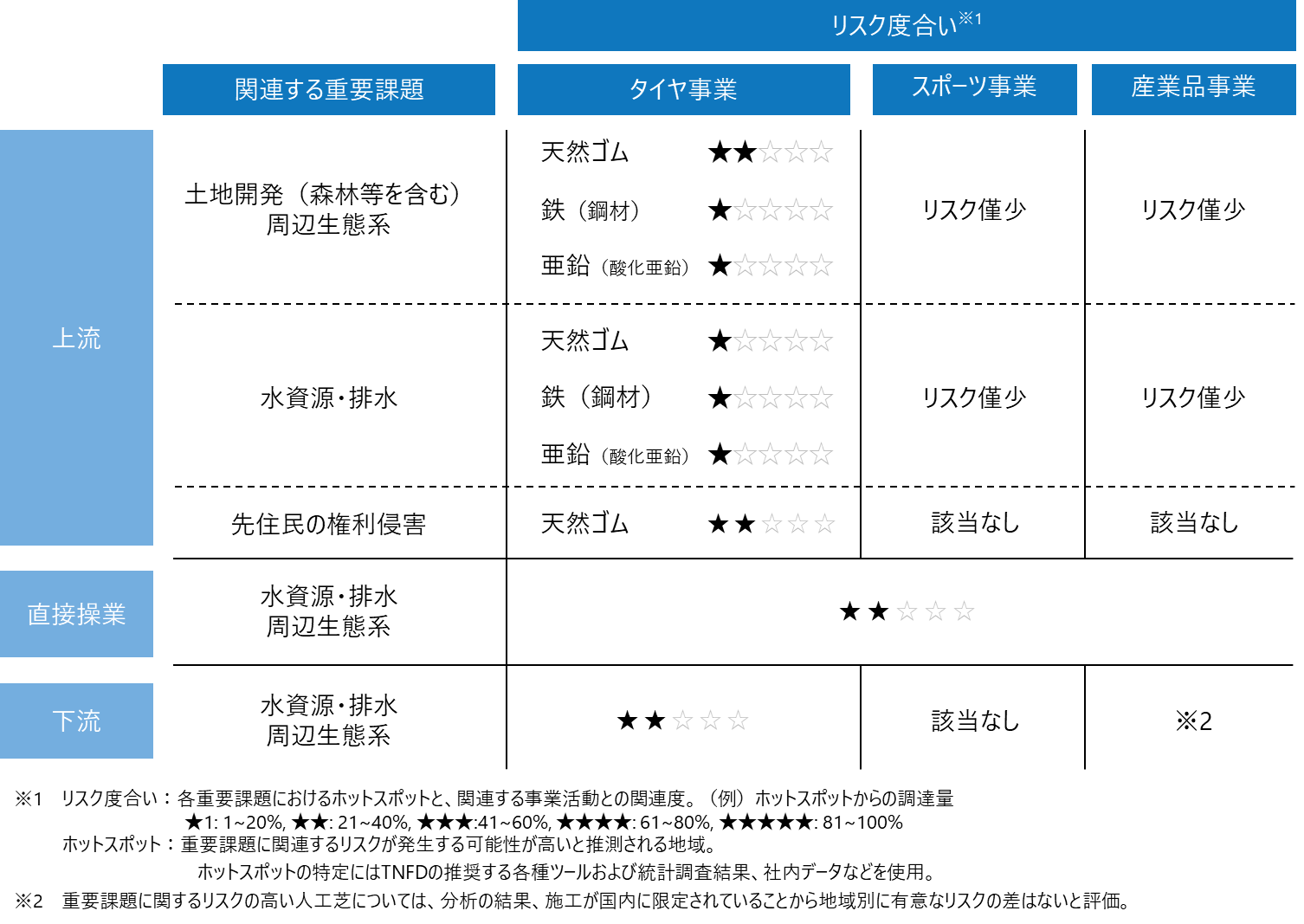

TNFD対応への着手にあたり、まずは当社グループのタイヤ事業、スポーツ事業、産業品事業における自然関連リスク・機会をスクリーニングしました。自然リスク評価ツール(ENCORE)を用いて、各事業にとって重要と考えられる自然関連の依存と影響を評価し、ヒートマップを作成しました。

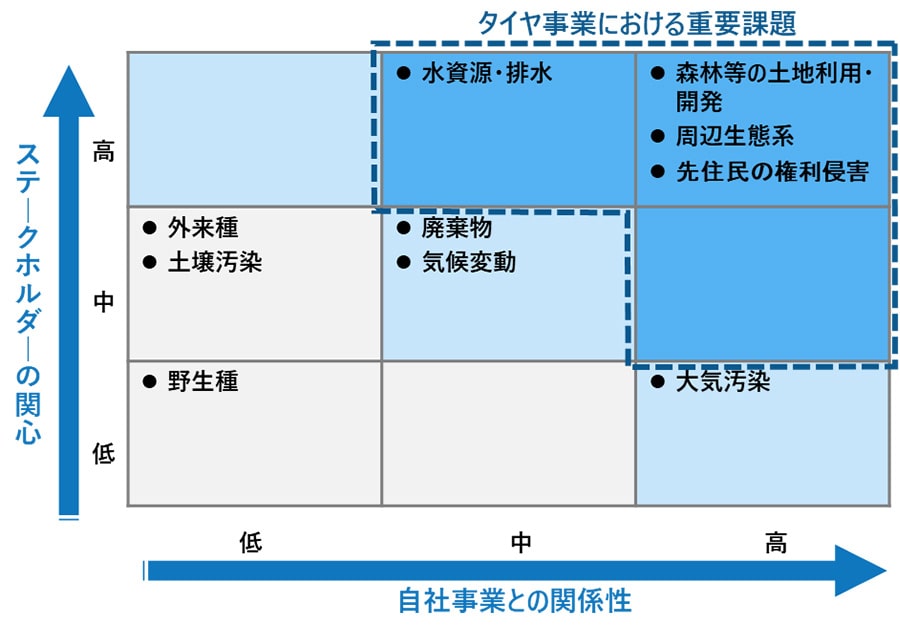

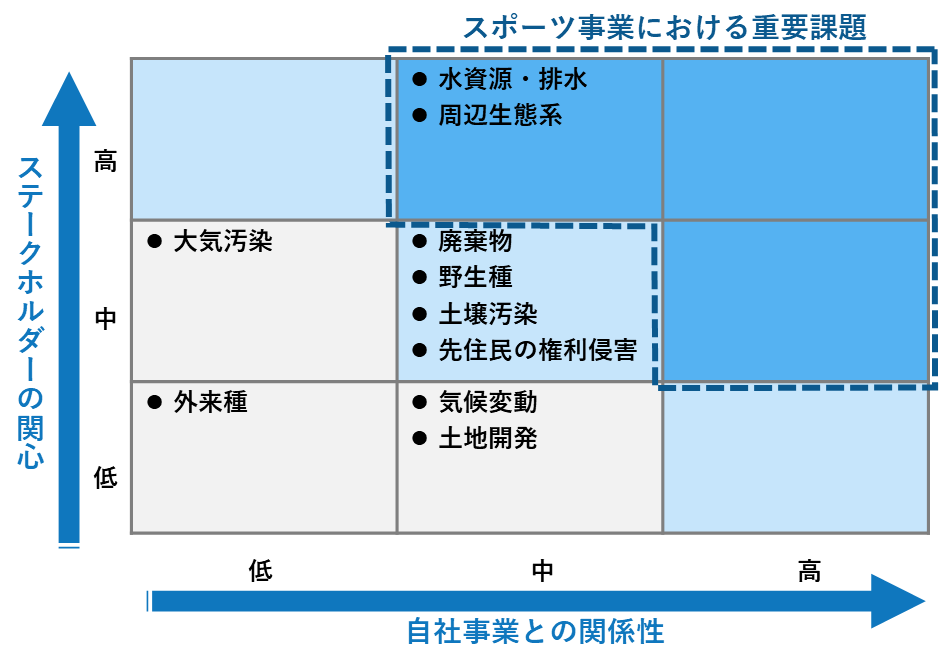

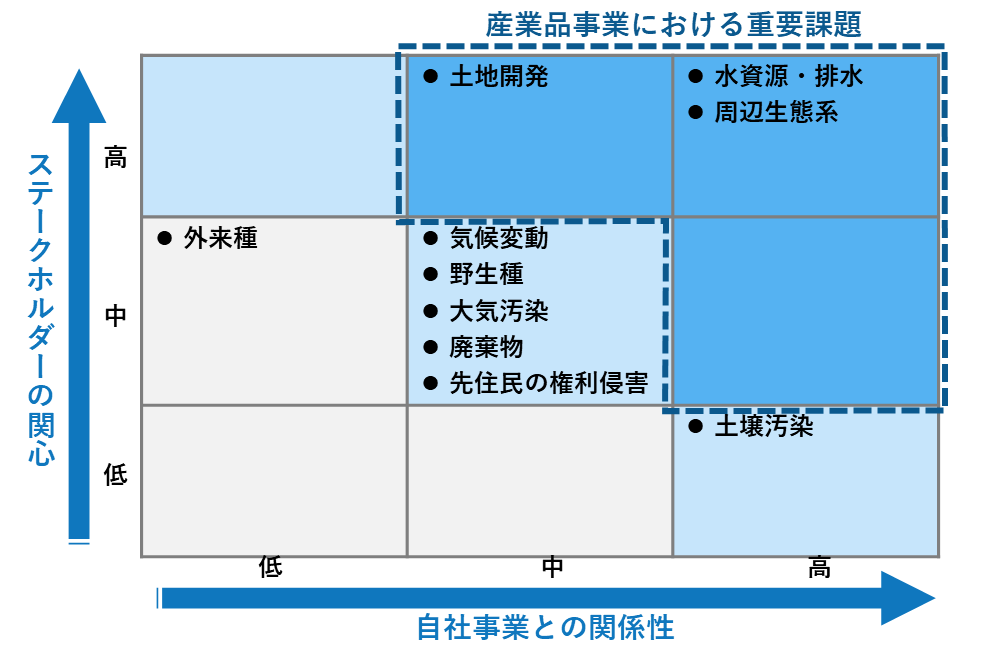

ENCOREによる分析結果から、特にタイヤ事業の自然への依存と影響が大きいことが確認されました。そのためTNFD対応の初年度である2023年においては、タイヤ事業についてTNFD提言において推奨されているリスク評価手法であるLEAPアプローチに沿ったリスク評価を実施し、翌年の2024年にスポーツ事業と産業品事業を対象としたリスク評価を実施しました。 重要課題を具体化するにあたり、ENCOREを用いた依存と影響の評価に加え、事業へ与える影響が大きいと考えられる事業リスクの事例を調査しました。また、関連する自然関連テーマとバリューチェーンとの関係性を整理したうえで、自然関連のリスク・機会の重要度を評価しました。 これらの調査・分析の結果を踏まえ、ENCOREでの分析結果を縦軸「ステークホルダーの関心」、LEAPアプローチに基づくリスク重要度評価結果を横軸「自社事業との関係性」とし、「先住民の権利侵害」をテーマに加え、事業に関する自然関連リスクをマテリアリティ・マップ(下図)に整理しました。

タイヤ事業においては、「森林等の土地利用・開発」、「周辺生態系」、「先住民の権利侵害」、「水資源・排水」の4つを自然に関する重要課題として特定しました。

スポーツ事業においては、「水資源・排水」、「周辺生態系」を重要課題と特定しました。

産業品事業においては、「水資源・排水」、「周辺生態系」、「土地開発」を重要課題と特定しました。

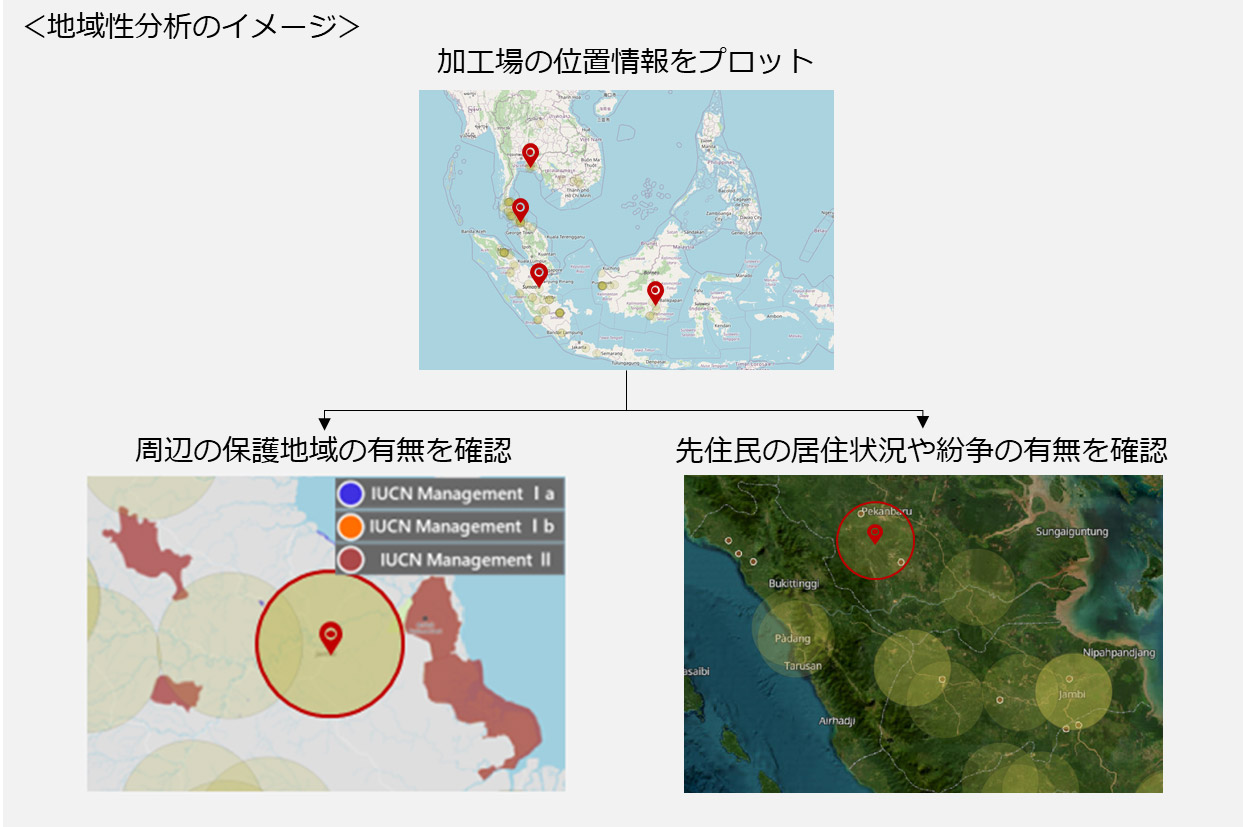

特定した重要課題への対応策の検討のため、バリューチェーンの地域性分析を実施し課題を深掘りしました。

地域性分析では、まず特定した重要課題を上流・直接操業・下流のバリューチェーンのどの段階で発生するのかを整理しました。そして、バリューチェーンの各段階に関連する重要課題について、IBAT等のツールを用いて事業活動における生物多様性リスクを評価することでホットスポットを特定し、当社事業への影響度を調査し特定しました。引き続き、今回の分析により特定した重要課題に関する対応策の検討と推進を行います。

地域性分析の結果の概要は以下の通りです。

例えばスリランカ、カンボジア、ナイジェリア、カメルーンなどでは、ゴム農園のプランテーション拡大による森林破壊が行われ、周辺住民や国際NGOから生態系への影響を指摘されています。またEUの森林破壊防止規則に関連して、トレーサビリティのデューデリジェンスと開示義務化への対応も求められます。その他、ブラジル、チリ、フィリピンなどでは、鉱山開発や採掘・採取行為に対して、地域住民からの批判や訴訟等による操業停止処分となった事案も確認されました。

原材料調達段階におけるリスク分析に際して、特に当社グループの事業との関連が深く、かつ自然への影響が大きいと指摘されている原材料※である、天然ゴム、鉄・亜鉛を分析の対象としました。

天然ゴムの調達に関しては、生物多様性リスク測定ツールIBATを用いて、天然ゴムの加工場の位置情報および生物多様性上の重要地域の情報から生物多様性リスクを評価し、ホットスポットを特定しました。

鉄・亜鉛の調達に関しては、IBATおよび森林の変化を可視化するツールであるGlobal Forest Watchを用いて、主要産出国における生物多様性リスクの高い鉱山をホットスポットとして特定しました。

※ SBTNの定めるHigh Impact Commodity Listに含まれるコモディティ(原材料)

ゴム農園のプランテーション拡大による影響は森林破壊だけでなく、先住民の土地収奪も含まれます。ナイジェリアでゴム農園を設立した企業が、正当な手続きを取らず違法な取引で森林保護区の一部をゴム農園へ転換したとして、現地コミュニティへ補償金を支払うこととなっています。

先住民の所有地や居住地の分布を統合したデータベースLandMarkを用いて、加工場周辺の先住民の居住状況を確認しました。また、環境問題をめぐる社会的紛争を確認できるEnvironmental Justice Atlasを用いて加工場周辺の紛争の発生状況を確認し、ホットスポットを特定しました。

水資源が枯渇している高ストレス地域での取水、工場排水や有害化学物質の漏洩による水質汚染の影響も想定されます。水資源の枯渇が深刻化している米国カリフォルニア州では、国有林からの水の吸い上げが周辺生物へ害を及ぼすとして、飲料水販売メーカーの取水権を停止する命令が下されました。

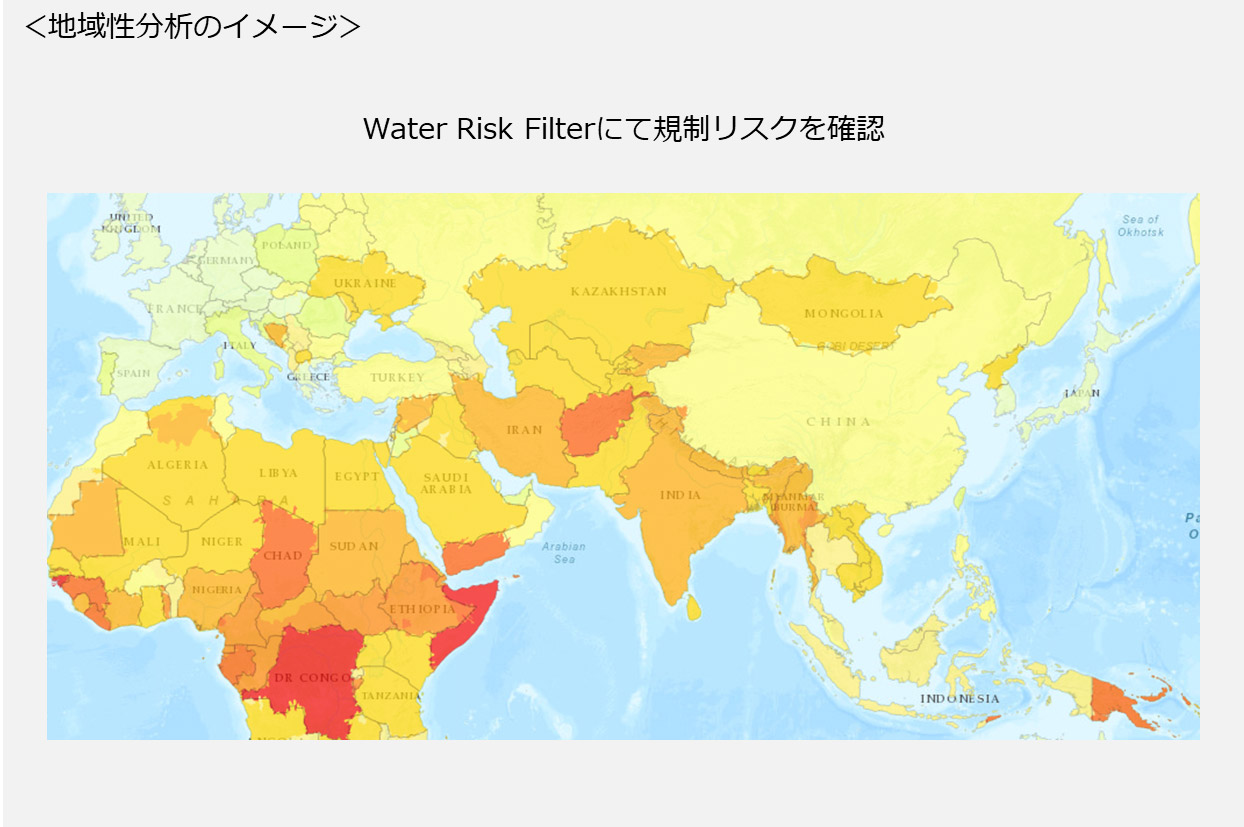

水リスクの評価ツールであるAqueductおよびWater Risk Filterを用いて、天然ゴム加工場、鉄・亜鉛鉱山周辺の水ストレスおよび水質を評価しました。また、排水においてはIBATも用いて生物多様性リスクを評価しました。

バリューチェーン上流の事例と同じく、水ストレスの高い地域での操業においては政府等による取水制限が課される事例があります。

AqueductおよびWater Risk Filter、IBATを用いて、当社グループの製造拠点の取水および排水に関する自然関連リスクの評価を行ったところ、取水においてホットスポットが認められました。当社グループは、Aqueductのスコアに加えて、各生産拠点の過去の取水制限や水使用量の実績、拠点へのヒアリング結果をもとに水リスクの高い拠点を特定しました。これらの拠点において2050年までに水リサイクル率100%を達成することを目標としています。

近年、EUでは自動車からの大気汚染物質の新たな排出基準を定める規則案「Euro 7」が発表され、タイヤの摩耗による粉じんの排出も新たな規制の対象としています。米国では、タイヤに使用されている老化防止剤による特定の魚類への影響の可能性が指摘されています。また、欧米では人工芝から排出されるマイクロプラスチックやPFASに対して規制化が進んでいることが確認されています。

水リスクの評価ツールであるWater Risk Filterを用いて、タイヤの販売国における水関連の規制リスクを評価し、ホットスポットを特定しました。人工芝については、当社グループの施工実績は日本国内に限定されており、それぞれの施設における自然関連リスクに有意な差はないと評価しています。

住友ゴムグループは、シナリオ分析および地域性分析に基づき、気候・自然に関する当社事業へのリスクや機会、社会へのインパクト管理のための対応策を検討しています。検討にあたっては、当社グループのマテリアリティである「気候変動」「生物多様性」「循環型経済」の3つの社会課題の関連性を踏まえて、それぞれの取り組みを整理しています。

生産工程における取り組みとして、当社は燃料・電力の脱炭素化に向けて水素エネルギー利活用の取り組みや再生可能エネルギー由来電力への切り替えの拡大を行っています。2023年1月には、水素エネルギーと太陽光発電を使用した日本初※1の製造時(スコープ1、2)カーボンニュートラルを達成した量産タイヤの生産を開始しました。

また水利用について当社グループではAqueductの水ストレススコアに加えて、各生産拠点の過去の取水制限や水使用量の実績、規制リスク、および拠点へのヒアリング結果をもとに水リスクが高い拠点を特定しています。水リスクが高い拠点と評価された以下の7工場において、2050年度までに工場排水の100%リサイクルを目指すことをサステナビリティ長期方針で定め、水ストレスの低減に向けた取り組みを実施しています。当社グループの中で水ストレスが高い工場のひとつであるタイ工場は、2024年に工場排水100%リサイクルを達成しています。

| 拠点名 | 主要製造品目 | 所在地 |

|---|---|---|

| 常熟工場 | 自動車タイヤ | 中国 江蘇省 常熟経済開発区 |

| 湖南工場 | 自動車タイヤ | 中国 湖南省 長沙市 |

| タイ工場 | 自動車タイヤ モーターサイクルタイヤ 農機・産業車両用タイヤ |

タイ ラヨーン県 アマタシティラヨーン工業団地 |

| インドネシア工場 | 自動車タイヤ ゴルフボール モーターサイクルタイヤ |

インドネシア カラワン県 チカンペック市 |

| ブラジル工場 | 自動車タイヤ | ブラジル パラナ州 ファゼンダ・リオ・グランデ市 |

| トルコ工場 | 自動車タイヤ | トルコ共和国 チャンクル |

| 南アフリカ工場 | 自動車タイヤ | 南アフリカ共和国 クワズールー・ナタール州 |

また災害が発生した場合でも被害を最小限にとどめるため、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の整備を行っています。

タイヤ原材料の調達段階において当社グループは、スコープ3カテゴリ1(購入した製品・サービス)排出量削減のため、サプライヤーエンゲージメントの強化を図っており、調達ガイドラインにカーボンニュートラル達成に向けたご協力依頼の記載、説明会の実施や一次データの取得などを行っています。また自然関連課題において特に事業への影響が大きい天然ゴムの調達に関して、当社グループは持続可能な天然ゴムのためのグローバルプラットフォーム(GPSNR)に2018年9月に参画し、2018年11月にGPSNRのポリシーフレームワークの内容を反映した住友ゴムグループ「持続可能な天然ゴム(SNR)方針」を策定しています(2021年8月刷新)。この方針に基づきサプライチェーン上の皆様と連携した取り組みを積極的に推進し、天然ゴムの持続可能な調達を目指しています。また当社グループでは天然ゴム調達のトレーサビリティの確保に向けた取り組みを実施しています。2023年には天然ゴムのサプライチェーンをマッピングすることが可能なソフトである「RubberWay®」を導入し、リスク評価・低減活動を通じた持続可能な調達網の構築を推進しています。また、近隣農家の支援や大学との共同研究などステークホルダーとの協働を通じた課題解決への取り組みも行っています。

当社グループでは、コア事業であるタイヤを中心に、サプライチェーン全体を通じた循環型ビジネス(サーキュラーエコノミー)の確立を目指しています。タイヤ事業における当社独自のサーキュラーエコノミー構想である「TOWANOWA(トワノワ)」構想を策定し、使用する資源の最小化と効率的な使用によって廃棄物の発生を削減するとともに、リユース、リサイクルを拡大し再資源化にも取り組んでいます。

また当社グループでは未来のモビリティ社会を見据え、安全性能と環境性能を一層高めたタイヤ開発および周辺サービス展開のコンセプトである「SMART TYRE CONCEPT」を推進しています。

製品の使用段階における自然関連リスク軽減の取り組みとして、当社グループではスポーツ用人工芝からのマイクロプラスチック流出を抑制するため、施設を所有・管理する兵庫県西宮市と協力し、公表例としては国内初めての取り組みとなる実証実験を実施しました。スポーツ専用ロングパイル人工芝は、経年使用により破断した人工芝や充填したゴムチップが場外に流出することがあり、これらが河川や港湾に流出されてマイクロプラスチックとなっている可能性が指摘されています。今後、経年変化などを定期的に観察し、各対策の効果、バリア資材の適性や耐久性、メンテナンスの必要性などの検証を進め、流出抑制技術の開発・普及の推進に取り組みます。

また、天然素材充填材を使用した人工芝の開発・施工も行っています。天然素材充填材を使用することにより、ポリマー充填材の比率を落とし、マイクロプラスチック排出の抑制に繋がります。天然素材充填材「Palmfill(パームフィル)」は、保水力に優れた素材で、特に夏場の芝の表面温度抑制に効果を発揮します。また、素材自体が土に似た感触のため、より天然芝に近い感覚で、選手の体への負担軽減に貢献します。

そのほか、当社グループでは事業拠点および地域での緑化活動や希少動植物保護の取り組みを行っています。2024年には白河工場が環境省の「自然共生サイト」に認定され、30by30(2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標)の実現に貢献しています。

引き続き、重要課題に関する対応策の検討と推進を行います。

当社グループでは、TCFDの産業横断的開示指標の内、GHG排出量やICP(Internal Carbon Pricing)について開示しています。また、TNFDのコア開示指標のうち、GHG排出量、廃棄物排出量、水使用量についてグローバル環境データの中で開示しています。現在開示できていないコア開示指標については、データの収集やより詳細な分析を実施することで開示の準備を進めてまいります。

カーボンニュートラルの目標達成を目指す社内の活動を促す仕組みづくりのために、2022年に導入したICP(Internal Carbon Pricing)を、2023年から正式運用しています。従来は省エネ投資のみを対象としていましたが、CO2排出量に影響する全投資案件を対象として運用することとしました。

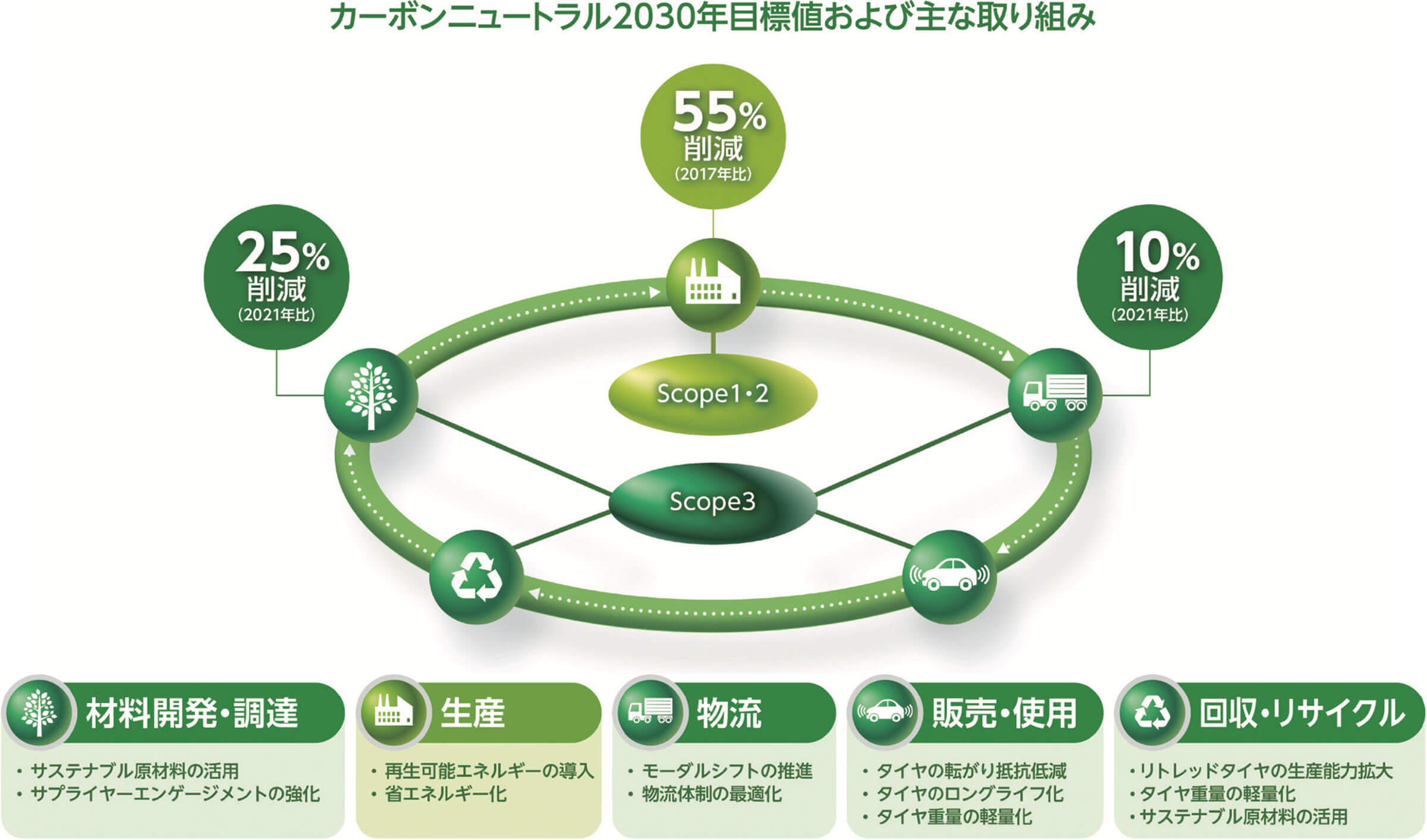

当社グループは、2021年2月に2050年までのカーボンニュートラル達成(スコープ1,2)をコミットし、同年8月にはサステナビリティ長期方針「はずむ未来チャレンジ2050」を発表しました。この方針に基づき、カーボンニュートラル達成を含む2050年までの長期目標を設定しています。

2024年には、それまでのスコープ1およびスコープ2の排出量を2017年比で50%削減するという目標を55%削減へと引き上げ、スコープ3カテゴリ1の削減目標とともにSBT認定の取得を行いました。目標引き上げの背景には、各生産拠点での着実な排出量削減施策の進捗があり、グループ全体における脱炭素化の取り組みが着実に進んでいることを示しています。

目標達成に向け、省エネ活動やコージェネレーションの追加、太陽光発電の導入を進めるとともに、次世代エネルギーとして注目される水素について、実証実験を経て量産タイヤの製造プロセスに活用しています。また、石油外天然資源タイヤの技術を進化・拡大し、製品におけるバイオマス素材やリサイクル素材の比率を高めることで、カーボンニュートラルの実現を目指しています。

また当社グループでは、2050年のサステナブル原材料(バイオマス原材料および、リサイクル原材料)比率100%を目指しています。また水リスクの高い直接操業拠点において、2050年までに工場排水の100%リサイクル達成を目標としています。

今後は、TNFDの開示指標に沿った指標・目標の設定の検討を進めていきます。

| 2030 | 2050 | ||

|---|---|---|---|

| タイヤ事業 | タイヤ | 40% | 100% |

| スポーツ事業 | ゴルフボール | 販売する全練習場ボールの20% | 販売する全ゴルフボールの100% |

| テニスボール | 100%使用のテニスボール 販売開始 |

販売する全テニスボール 100% |

|

| 産業品事業 | 全製品 (総重量比) |

40% | 100% |